昨年につづいて2025年度も藤村女子中学高等学校でのデジタル・クリエイティブプログラム、『ふじらぼテックスクール』がスタートしました!

今年度の高校1年生のカリキュラムには新たに『ユアーズカラー診断』が加わりました。

この講座は性格タイプ診断を取り入れるなどの試みも加えつつ、対人コミュニケーションのスキルと、自己と他者理解の方法を伝える内容となりました。

まず対話のマインドセットを身に着けよう!大事なのは『聴く力』

今回の授業では傾聴力を用いて相互理解を築く方法を学ぶことに主眼を置いています。

初回の授業で講師がまず生徒たちに伝えたのは、『聴く力』の大切さについてでした。

みなさんは普段人と会話する中で、どんなときに心地よいと感じるでしょうか?

それはやはり、自分の言葉や意見に充分に耳を傾けてもらっている、と実感できるときではないでしょうか。

そのように感じてこそ、話し手は率直に意見を伝えることができ、逆に聞き手に回ったときにも同じような姿勢で臨もうとするでしょう。

建設的な対話を行うためには、双方に安心感に基づく信頼関係をもたらす『聴く力』の実践が不可欠です。

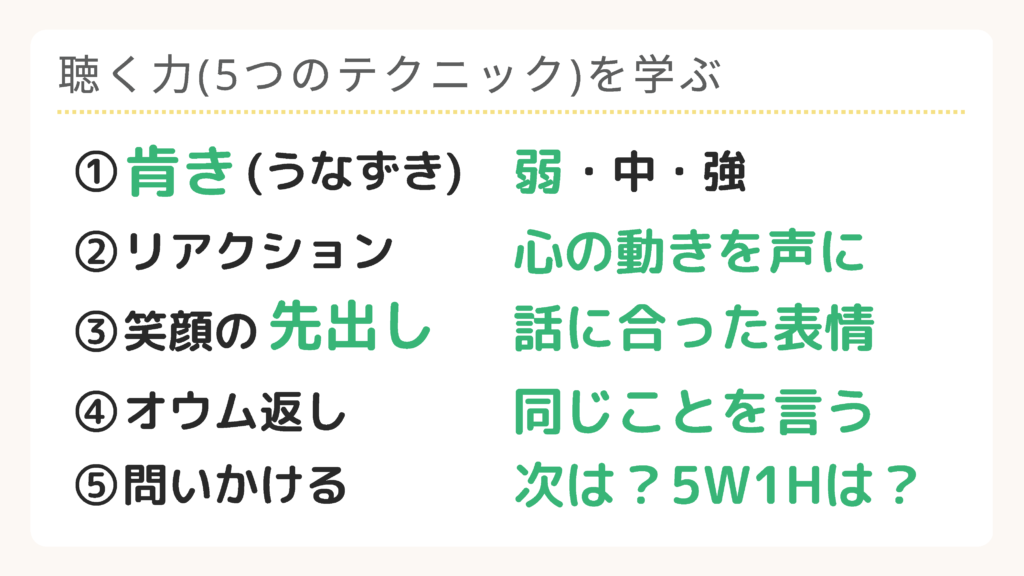

聴く力をもたらす5つのテクニックとは?

では『聴く力』を実践する際には具体的にどうすればよいのでしょうか。

講師が示したのは以下の5つのポイントです。

この5つを意識して接することで、話し手に安心感とともに、「自分に関心を持ってくれている」という印象を与えられます。

講師からまずテクニックのお手本を示しながら、つづいて生徒を聞き手としてデモンストレーションを行っていきました。

また具体的なノウハウだけに終始せず、より根本的な“相手を理解しようというマインド”の重要性を強調して伝えました。

聴く力を活かした対話の実践~グループディスカッション~

次に、実際に『聴く力』を使ってグループディスカッションを実践していきました。

具体的には、生徒たちを“きのこの山派”と“たけのこの里派”の2グループに分けて、それぞれどこが魅力的かをもう一方のグループに向けてプレゼンするという内容です。

まず行われたのは、グループ内で「なぜこっちが好きなのか」「それにはどんな具体的な理由があるのか」を話し合うこと。

このとき、相手が言わんとすることを否定せずにしっかり耳を傾け、お互いの意見をまとめることが大事になります。

大人でもこれはなかなか難しいことではありますが、講師のナビゲートとともに生徒たちにも『聴く力』への意識を促しつつ取り組んでもらいました。

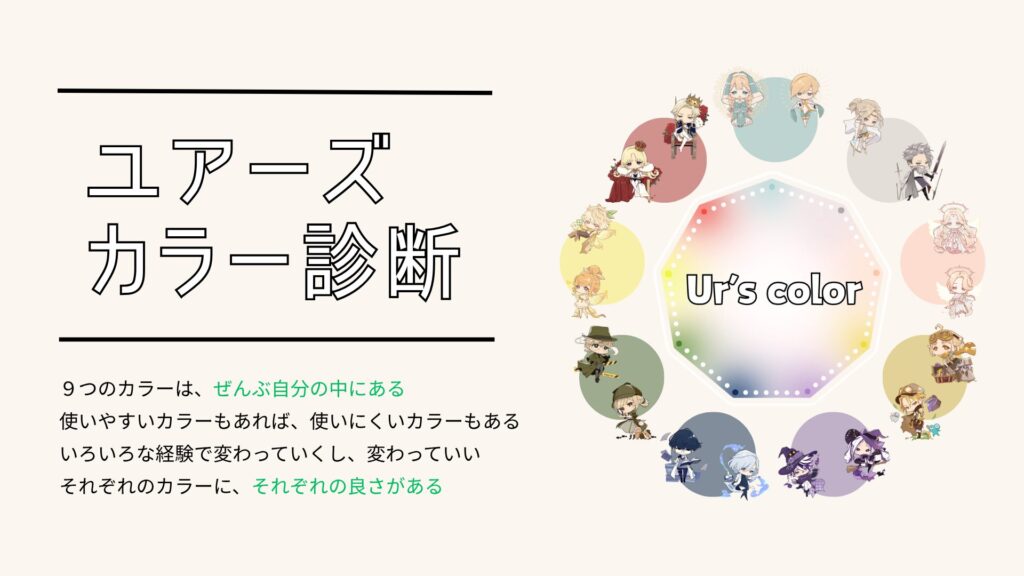

ユアーズカラー診断で理解する性格タイプ

さて、聴く力について実践的に学んだあとは、全体の肝となる『ユアーズカラー診断』を学びます。

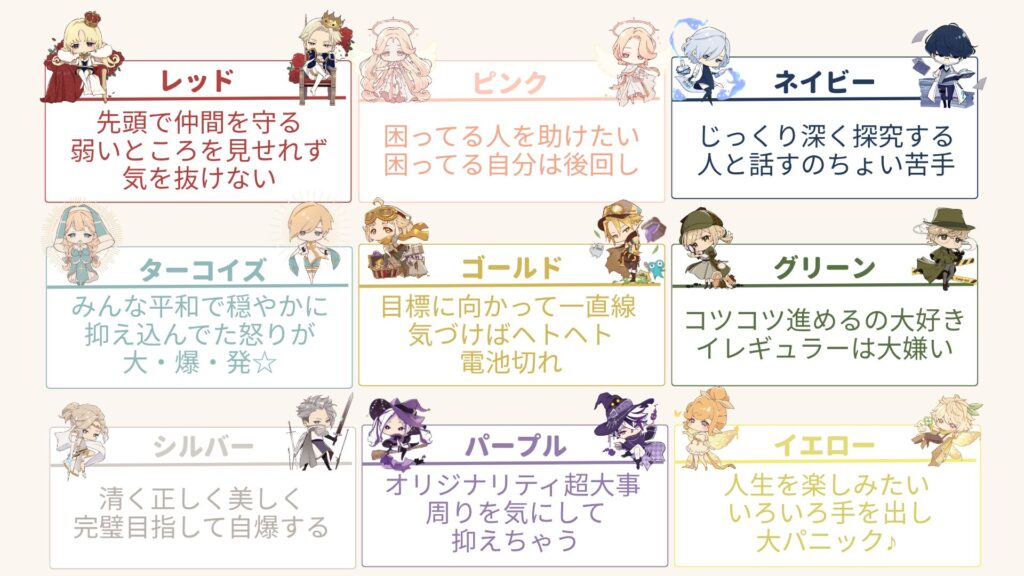

これはアンケート診断により性格タイプをカラーになぞらえた9つに分類し、各人の性格や資質の分析を行うものです。

第二回から三回にかけては、この診断に基づいて生徒たちそれぞれに自己理解および他者理解を深めるヒントを伝えました。

多様な人々が集まる社会的な場面において、あらかじめお互いの個性や性格傾向を把握しておくことは、円滑な人間関係を作るための道すじになります。

「たしかに私はシルバーの傾向が強いから、計画的に物事を進められるけど、周囲にも完璧を求めてぶつかることもありがちかもしれない。」

など、自分や他人がなぜそのように考え、振舞うのかが分かれば、より関係性を築きやすくなるはずです。

また自身の適性を知ることで、今後のキャリア選択に活かすこともできるでしょう。

この『聴く力』と『タイプ別診断』という2つの手立てを伝えた上で、最後の授業では講師が語るこれまでの人生経験に耳を傾ける時間を取りました。

生徒はここで傾聴の時間を経て、じっくりと内容を咀嚼してから質問を尋ねるというプロセスを経験しました。

授業を通して育まれた『自己と他者への理解につながる想像力』

今回の授業では対人コミュニケーションのための大切なメソッドを藤村女子高等学校の生徒たちに伝えることができました。

回を追うごとに次第に講師や周囲のクラスメイトの言葉に耳を傾けるマインドがクラス全体に形づくられていったように思います。

また、第三回目で場のルールを明確化して提示するという試みをしたことにより、規範意識に基づいた集中力が発揮され、より質の高い問いかけができるようになっていることも感じられました。

もちろん本講座が伝えた対人コミュニケーションの基礎スキルと自己および他者理解の知識は、短時間で身に着くようなものではありません。

日常的な実践を通し、長い時間をかけて培っていくものです。

それにはやはり学校や家庭の場で実践できるような環境づくりを、周囲の大人たちも意識して取り組まねばならないでしょう。

とくに『聴く力』の実践を繰り返すことは、相手の立場に立ってものを考える経験を積むことにつながります。

これからの社会で、文化や言葉や価値観の異なる多様な他者と関わり合う必要性は増えていくに違いありません。

ぜひ本校の生徒たちにはこの授業で得た相互理解のメソッドを心に留めて、自分自身と他者の心を想像する力の醸成に繋げていただけたら何よりです。

藤村女子中学・高等学校ではさまざまな先進的な取り組みを展開されています。

同校の取り組みについては、公式のHPで詳しく知ることができます。以下のリンクよりご覧ください。

>>藤村女子中学・高等学校HP

一般社団法人学びラボについて

当法人は「創造の力でみんなを元気にする」をミッションに掲げ、子どもに向けてデジタルクリエイティブスキルやコミュニケーション力といった幅広い分野の教育を届ける活動を主軸とする組織です。

本記事で取り上げているような学校法人との提携について今後もより注力していきたく、ご興味をお持ちいただいた教育関係者の方々からのご連絡をお待ちしております。

▼問い合わせ窓口メールアドレス

info@manabilab.or.jp

また私たちの日々の活動については以下のSNSでも発信しておりますので、よろしければこちらもご覧いただけますと幸いです。

▼代表理事の梅原(うめちゃん)のSNS

X:https://x.com/umechan_manabi

Instagram:https://www.instagram.com/umechan.manabilab/

note:https://note.com/zero_blender_/