学びラボが藤村女子中学・高等学校と共同展開している『ふじらぼテックスクール』プロジェクト。

先日より3DCGツール関連の授業を実施してきましたが、11月からはAIツールについて学ぶ授業を行いました。

昨今話題に上りがちなAIについて、言葉を耳にすることがあっても、一体どのようなものなのかを詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

ましてや、学校でAIを本格的に教える授業というのはまだあまり例がないように思います。

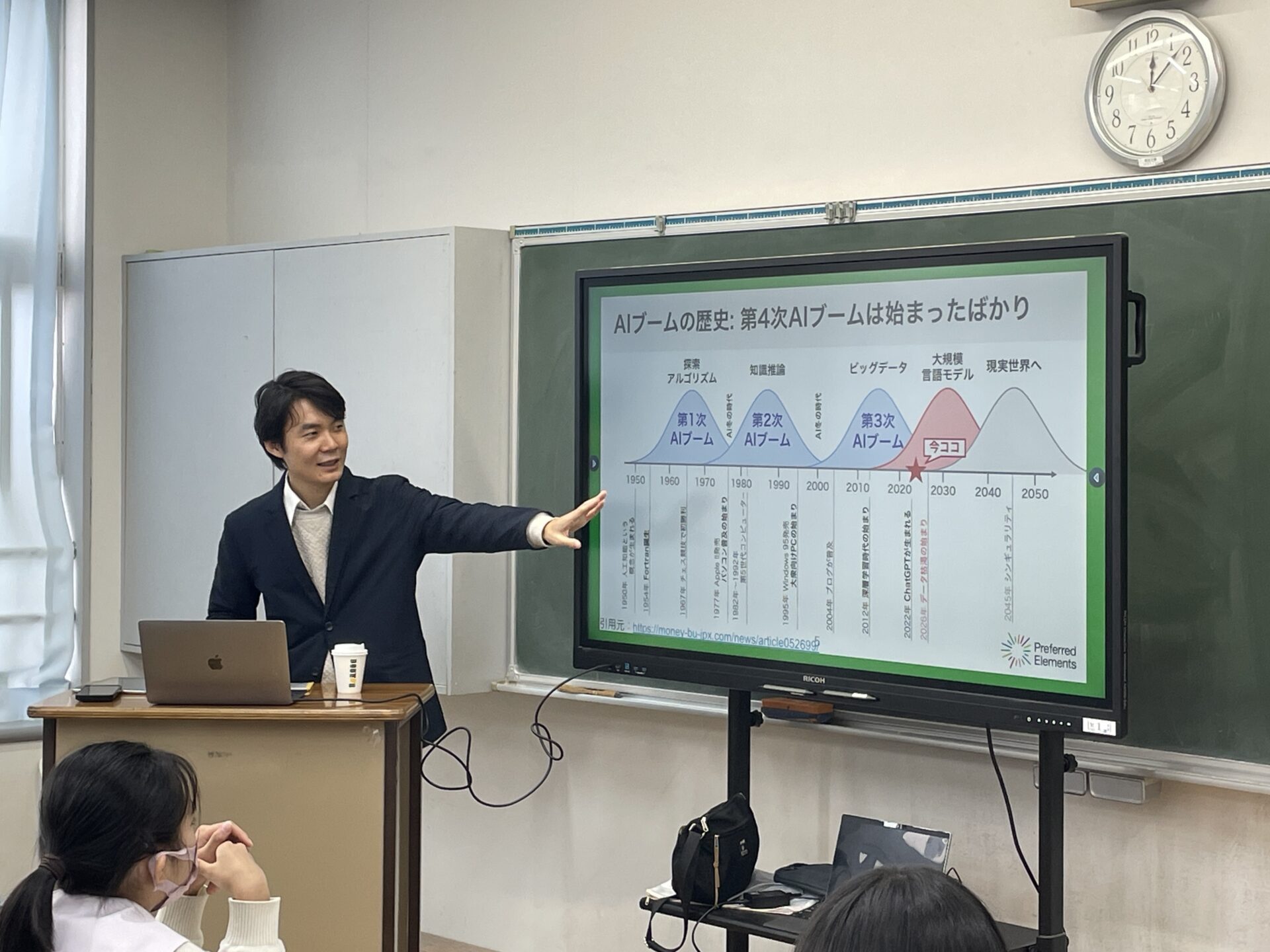

今回は講師の仲条先生から生徒に向けて、「AIってそもそも何?」「いつからAIが一般に普及したの?」といったことから分かりやすく解説いただき、日常の中でどのように活用できるのかについてもしっかりと教授していただきました。

AIって何?素朴な疑問からはじめよう

講師を務める仲条先生は、ドイツ在住の現役webエンジニア。

多岐にわたるITスキルを活かし、講師としてもご活躍されている多彩な方です。

今回は11月からAI講座を始めとしたアプリ制作など一連の授業をご担当いただくため、はるばる来日して教壇に立ってくださりました。

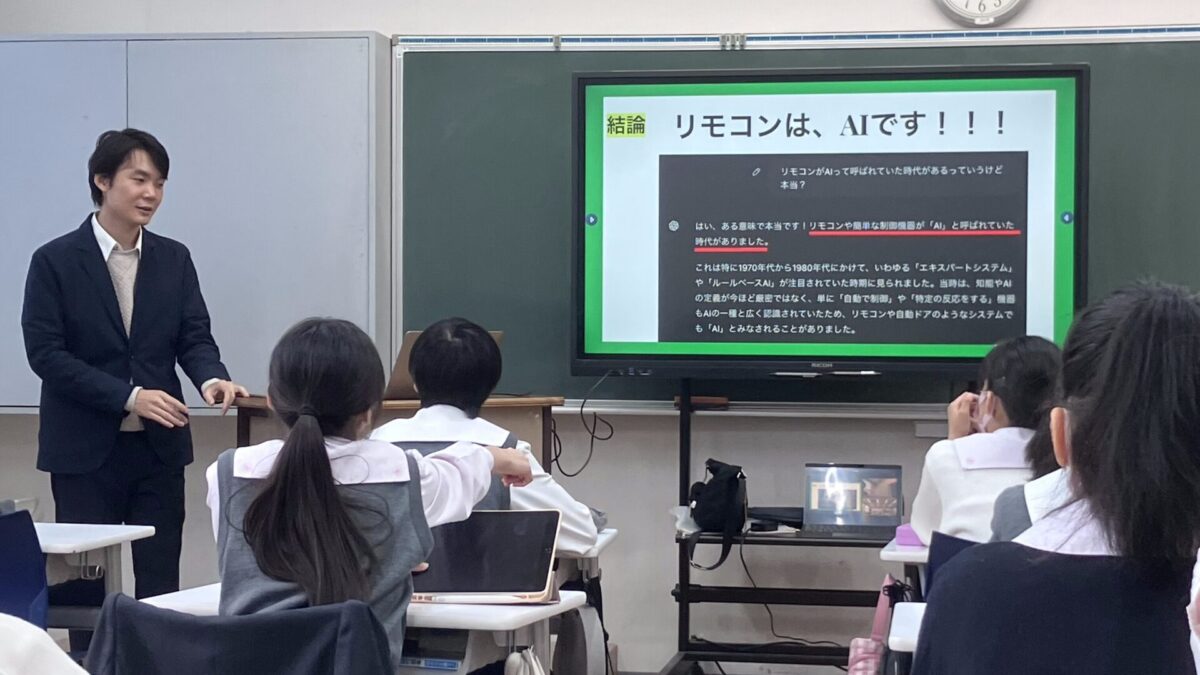

AIについて学ぶためにはそもそもAIが何であるのかを知らなければなりません。

最初は生徒たちのAIについての知識を確認するため、まずはAIの概略から説明していきます。

「リモコンはAIだと思いますか?」

などと簡単な問いかけをしながら、次第にAIが現代社会に普及していった過程を解説し、おおまかな概要を掴んでもらいました。

実際に使ってみよう!生成AIでテキストや画像の生成にチャレンジ

今回は一連の授業を通して、生徒たちが自力で適切にAIを活用できる土台づくりを目指します。

その達成のため、実際に生成AIを使って文章や画像を作り、それをweb上で公開することを課題として設定しました。

さて、AIに何かをさせるには、はじめに人間が指示を出さなければなりません。

その指示内容のことをプロンプトと言います。

重要なのは、このプロンプトが正確かつAIにとって理解しやすい形式でないと、こちらの思うような出力結果を得ることができないということです。

これはChatGPTなどの対話型のAIのみならず、文章や画像、動画などの各種生成AIを含むどのジャンルのAIツールでも共通することです。

そこで生徒たちに適切なプロンプトを考えてもらうため、まずは先生がAIに指示を出して実演していきます。

授業で取り上げるAIツールには、Claudeのような文章生成に向いたもの、Perplexityのような情報検索に適したもの、あるいはmidjourneyなどの画像生成AIが含まれますが、これらのそれぞれに適切な指示の型というものがあります。

・テキストを構造化する

・AIの役割を定義する

・出力形式を指定する

たとえば上記のような指示の仕方、プロンプトの型にしたがうことで、AIはより正確な判断を行い、こちらのニーズに合致する回答を導き出すことができます。

さて、このような方法で行った出力結果はどのようになるでしょうか?

下の画像がその一例です。

見ての通りAIで生成された画像は非常にクオリティが高く、これを人間が手作業で制作するのとは比較にならない短時間で仕上げることが可能です。

このように優れた生成AIの機能を目の当たりにして、教室には驚きの声が上がっていました。

これを生徒たちにも実践してもらいます。

noteというブログ記事作成サービスにAIで生成したテキストを貼って記事を作成。

さらに画像生成AIで作ったアイコン画像を載せるなど、複数のAIツールを組み合わせて1つのコンテンツを制作する、という発展的な課題にも挑戦しました。

つい数年前であれば、各分野のプロが多大な時間をかけてようやく完成させていたようなコンテンツでも、プロンプトを少し工夫しさえすれば中学生が同様のクオリティのものを作ることができてしまうのだから驚きです。

これほどの機能を持つAIツールを使いこなせるようになれば、日々の学習活動やクリエイティブ活動において多大な力となるに違いありません。

とはいえ、インターネット上のサービスには個人情報やセキュリティのリスクはつきもの。

それらをいかに安全に取り扱うかについても、授業内で念を押して注意を促しました。

今後の社会では「AIツールを使いこなして効率的にタスクを処理し、さらに新たなアイデアを創出する能力」が極めて重要になるでしょう。

仲条先生はそのことに触れつつ、AIをより良く活用するためのたくさんのヒントを授業の中で伝えてくださりました。

最先端のテクノロジー分野に学校の授業で触れるこの経験が、子どもたちの糧となり、今後大きな変化を遂げる社会に対応していく土台となることと思います。

教育の場における適切なAIとの関わりを考える

今回の授業を通して、生徒たちにAIが持つ可能性と活用方法についての学びを提供することができました。

生徒の反応を見るとあらためて、AIというものはたいへん便利で、使い始めるとその魅力に夢中になってしまうものだということに気づかされます。

しかし、よく言及されるように、使い道を誤れば他者を傷つけたり、社会的なトラブルに見舞われてしまう可能性も含んでいます。

どんなに優れたテクノロジーも、結局は使う人間次第。

私たちとしても、子どもたちには何よりそうしたテクノロジーを適切に扱う知恵を育んでもらいたいと考えています。

そのためにはやはり人間が心を伴って伝える言葉や態度と、それを通した学びが必要になってくるのではないでしょうか?

そのような生きた学びの大切さを、AI技術に付随するものとしてではなく、大切な両輪として生徒たちに伝えていきたいと思います。

次回も仲条先生のIoTにまつわる授業の様子をお届けする予定ですので、ご覧いただければ幸いです。

藤村女子中学・高等学校ではさまざまな先進的な取り組みを展開されています。

同校の取り組みについては、公式のHPで詳しく知ることができます。以下のリンクよりご覧ください。

>>藤村女子中学・高等学校HP

一般社団法人学びラボについて

当法人は「創造の力でみんなを元気にする」をミッションに掲げ、子どもに向けてデジタルクリエイティブスキルやコミュニケーション力といった幅広い分野の教育を届ける活動を主軸とする組織です。

日頃よりオンライン・オフラインを問わず、現役クリエイターによる実践的な教育プログラムを展開しています。

また、社会を生き抜く力に主眼を置いた小中学生向けのオンラインの習い事「そらいろぱれっと」を運営し、未来を担う次世代の教育に力を注いでいます。

そして広く社会に向けても価値ある学びを提供する努力を私たちは惜しみません。各地のイベント会場やフリースクールといった場に赴き、地域社会の発展に資する魅力的な学習体験を提供しています。

主体的に愉しみ、学び、創造する。それがこの変化の激しい社会において、未来を切り拓くために大切なことであると信じて、私たちは今日も活動しています。